北海道など寒冷地における熱交換換気の選び方 第6回

はじめに-きれいな空気と熱ロス

家を買う計画をスタートするとき、いろいろな希望の中で「子どもも自分もシックハウスにならない健康な家にしたい」と考える方がとても多いと思います。

住宅換気の役割は、屋外の新鮮空気を室内に導入し、室内の空気を排出することで室内の空気をきれいに保つこと。そのために、10年・20年後もしっかりと換気できる機械を選ぶ必要があります。換気はシックハウス予防の役割も担っています。

ただ、換気量は多ければ良いというものでもありません。特に寒冷地は換気することで室内の暖房熱もいっしょに屋外に捨てることになるため、きれいな空気と熱ロスをバランスさせる必要があります。そこで最近注目されているのが「熱交換換気」です。熱交換換気は、以下の6項目を検討する必要があります。

1.顕熱と全熱

2.熱回収率と熱回収量

3.全館冷暖房と熱回収

4.メリットとデメリット

5.デフロスト機能

6.熱交換換気の選び方

1.顕熱と全熱

熱交換換気システムは住宅内にダクトを配管し、室内空気と異なる温度の屋外新鮮空気を室内に給気する際に、汚れた室内空気の熱だけを利用して、新鮮空気を室内温度に近づけることによって、換気による冷暖房エネルギーの削減と室内温熱環境の向上を担う役割を果たしています。近年は2020年に向けて住宅のゼロエネルギー化を推進する政策もあり、徐々に普及率を高めています。

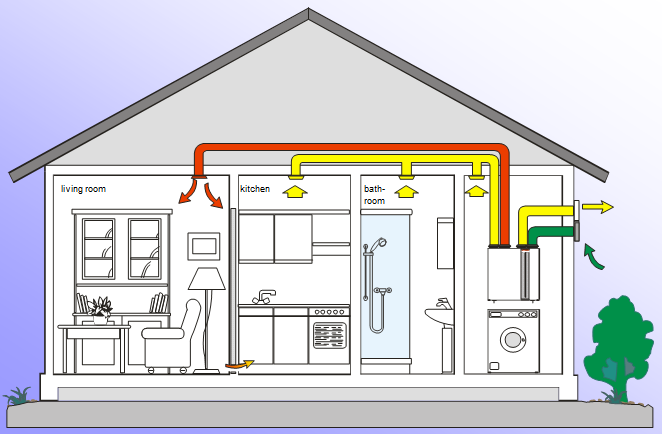

熱交換換気 システム図

熱交換換気システムには大きく分けて2通りのシステムがあります。全熱交換方式と顕熱交換方式です。

全熱交換方式:主に紙を主体とした熱交換素子を使い、熱のほかに湿度も回収し新鮮外気に受け渡すタイプ。

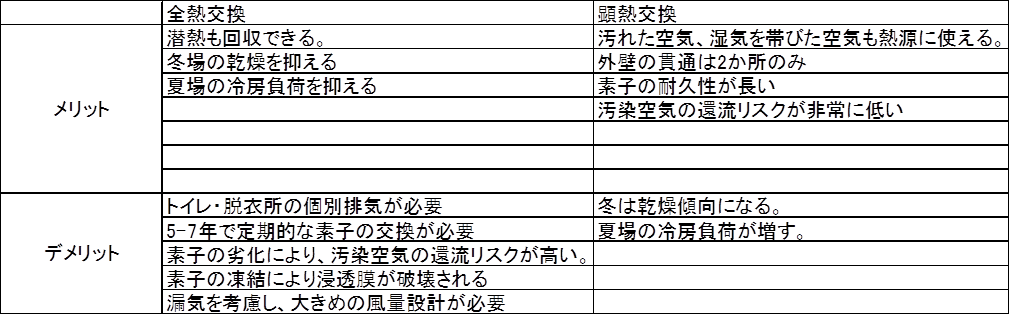

顕熱交換方式:樹脂(プラスチック)または金属での熱交換素子によって、温度だけを交換するタイプ。表-1にその特徴をまとめました。

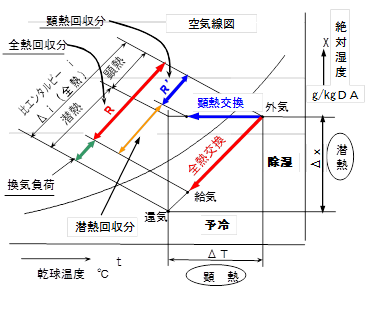

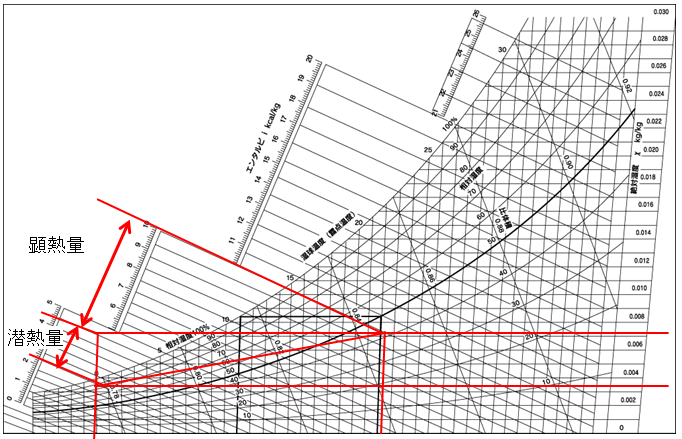

大きな違いは、熱交換する空気がもつ熱量成分とでもいうべきか、潜熱と顕熱です。少々難しいので、冷房時と暖房時で回収できる熱量にどのくらいの差があるのかを空気線図で表してみました。

2.熱回収率と熱回収量

空気線図をみることで換気の際に外気と室内の空気の間に含まれる熱(全熱)=顕熱(温度)+潜熱(湿度)を理解することができます。

以下(図-2までウィキペディアより)

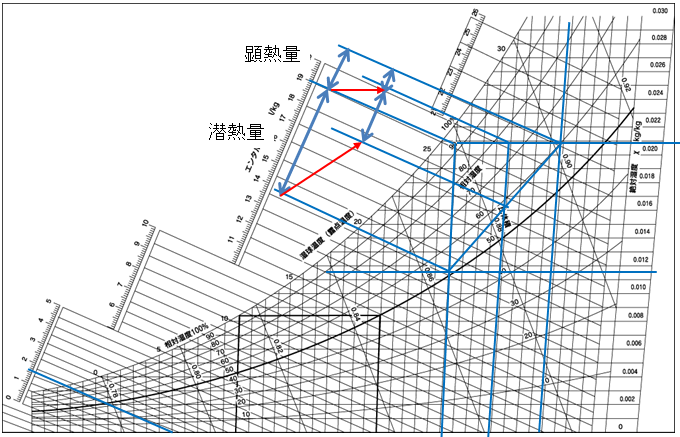

この図(図-2)は顕熱交換器と全熱交換器で熱回収する場合の、熱回収の状態を湿り空気線図上に示したものである。

顕熱交換器を使用して熱回収した場合、熱回収は顕熱(温度)のみに対して有効で、熱回収量R’となり省エネ効果は低い。

これに対し全熱交換器を使用して熱回収した場合、熱回収は顕熱(温度)潜熱(湿度)の両方(全熱)に対して有効なので、熱回収量はRとなり、顕熱回収のみに比較してはるかに多くの熱回収ができ、省エネルギー効果が高い。

では冷房時と暖房時での熱量を表してみます。

冷房時における空気中の熱量

暖房時における空気中の熱量

冷房時に回収する熱は、顕熱(温度)よりも潜熱(湿度)の割合が高く、図-3を見る限りでは潜熱を回収できる全熱交換が優れているように見えます。

一方暖房時においては顕熱の割合が高く、高い顕熱交換効率であれば潜熱を無視することができるという理屈になります。

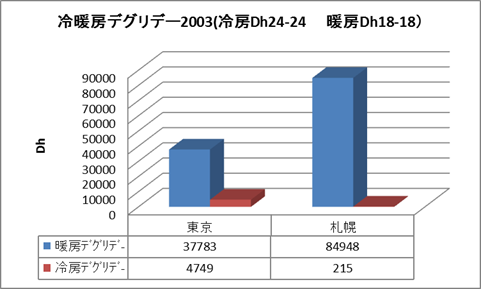

では次に1年間を通じた必要冷暖房熱量を、冷暖房デグリーデーをもとに東京と札幌で計算・比較してみました。

驚くかもしれませんが、東京においても暖房に必要な熱量のほうが冷房よりも圧倒的に多いことがわかります。札幌においては冷房のための必要熱量が非常に少ないことが理解できます。

つまり、冷房だけを見れば全熱交換が優れているけれど、冷房のための熱量そのものはとても少ないため回収できる熱量も少なく、東京においても重要なのは暖房のほうだ、という事実です。

暖房モードと冷房モードで回収できる全熱と顕熱の比較はもちろん重要ですが(図-2)、省エネのためには効率だけでなく、このように年間での総熱量から回収できる総量を把握することが重要です。

3.全館冷暖房と熱回収

次に、冷暖房システムによって回収熱量が違ってくることを見ていきたいと思います。

先の図-2の冷房時の回収熱は24時間全館冷房を前提としています。ですから全館冷房でない、例えば、冷房空間はリビングだけとか、リビングに人がいるときだけ冷房を運転するとか、そういう場合はどうなるかを図-5に表してみます。

冷房時の設定温度を27℃としていますが、部分冷房(例えばLDKだけ冷房すること)の場合の試算では設定温度を外気温との中間域とします。

図の赤線のように、部分冷房時には回収する熱量、特に潜熱が全館24時間冷房よりも大きく減少します。この結果、回収熱量は半減することがわかります。

熱交換の効果は冷暖房システム並びにその使用方法(連続運転か間欠運転か)によって異なります。このことは実際の使用状態でとても大きな問題になることを知っておく必要があります。

4、メリットとデメリット

全熱交換方式と顕熱双方のメリット及びデメリットを改めてまとめてみました。

冷房負荷がそもそも小さい寒冷地に限定して検証すると、顕熱交換の場合は潜熱を回収できないという夏場冷房時のデメリットがデメリットではなくなり、唯一のデメリットが冬季の乾燥度合いという事になります。乾燥を解消するための加湿機能を換気に持たせるか、別に加湿器等で対処するかを吟味した上で、システムの選択を行う必要があります。

デメリットの少ない顕熱方式

交換した全熱素子と新品の全熱素子

近年、全熱交換素子の効率は向上していますが、それは新品時の性能評価であり、経年時の評価は一般的に公開されていません。全熱素子は劣化が伴うので、メーカーは定期的な交換を推奨しています。ここも注意ポイントです。

5.デフロスト機能

冬季の冷えた空気によって熱交換素子に霜がつくとさまざまな障害が発生するため、熱交換換気には霜つきを避けるための「デフロスト」運転モードが用意されています。

デフロスト運転は以下のようにいろいろな方法があります。

1.室内空気を使って外気を加温する方法

2.外気を電子制御ヒーターで加温する方法

3.外気の給気バイパスし、加温する方法 熱交換器を通さず?

4.外気の給気を一定時間停止する方法

5.霜がついた度合いを圧力差で感知し、電子的に外気量を調整する方法

大切なことは、どの機械でもデフロストが必要になること、そしてその特徴を理解した上で採用することです。

加温式は、どのくらいのエネルギーが使われるのかをあらかじめ知っておく必要があります。

一方、室内空気を利用する方法や外気の給気量を調整する方法は、換気量不足になることを知っておく必要があります。わかりやすく例えると、給気される空気10のうち3が汚染空気なら、給気量自体を3割増やして13以上にしなければ新鮮空気の量が足りなくなるのです。

3割換気量を増やす能力が機械に備わっているか、運転エネルギーがどれくらい増えるかも注意ポイントです。

給気量を減らして建物のすき間から給気する理屈もありますが、気密性能(C値)が1を下回る住宅が多数となっている現在において、すき間給気は室内外の圧力バランスが変わることを知っておく必要があります。

日本には運用状態での性能確保について基準がない

デスロストだけではなく、フィルターにゴミがたまって圧力損失が増加した場合にも換気風量を確保する機器でなければなりません。日本においては、新築時の外気が無風でフィルターや部品が新品の時に必要風量が確保されていれば検査をパスできます。まだ運用状態での性能確保については基準がないのです。

換気だけの話ではないですが、欧米諸国は一定期間使用していても性能を維持するということが性能評価の前提となっています。残念ながらこのような寒冷地に求められる機能を持った全熱交換機器は日本製ではいまのところ存在しません。

欧州と日本製品のP-Q曲線の違い

図-7 欧州製品:静圧が高くなっても風量を維持する(消費電力が増えても換気量を優先する)

日本製品:赤の線。フィルターの堆積や外風圧で静圧が高くなると風量が低下する(換気不足になる)

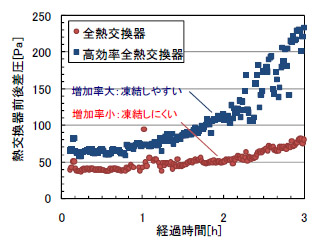

紙でできている全熱交換素子は近年進歩し、薄く、効率も良くなっているとされますが、唯一の弱点は凍結すると素子としての構造が破壊されることです。

このことは実はあまり知られていません。

最も注意しなければいけないのは、冬季の引き渡し前の試運転時です。暖房を開始すると同時に室内の水分が一気に蒸発しはじめ、この時に素子の凍結が起こるとその時点で素子の透湿膜は破壊され、ただの紙となります。

寒冷地の冬場の引き渡しを想定すると、暖房開始後は施工方法にもよりますが、基礎だけで1日10~20リットル程度の水分が蒸発するので、全熱をどうしても使用する場合はその対処を備えていなければなりません。

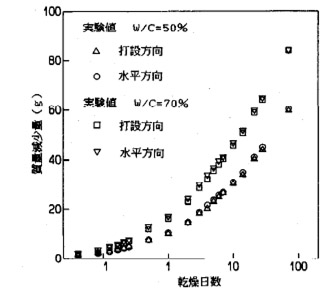

冬場の基礎断熱住宅における水分蒸発量

コンクリート1m3あたりには80リットルの水が含まれています。一般的に1日目で20リットル/ m3、基礎コンクリートが30 m3あれば1日で600リットル! 2日目から10日目までで30リットル/ m3(1日平均約3リットル/m3)、10日目から100日目まで 30リットル/m3(1日平均約0.3リットル/m3)が蒸発しますが、寒冷地の冬季においてはコンクリートが温まるまでの間、水分が内部に留まったままでいることになります。

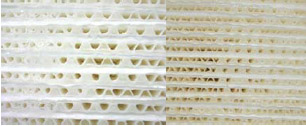

写真2 左:効率の良くない素子、右:高効率の素子。

高効率素子の方が素子が細かくなるため凍結部分が多い。結果として圧力損失が大きくなる。

6.熱交換換気の選び方

あえて寒冷地の熱交換換気システムについて記述した背景は、以前から熱交換式を含む寒冷地の換気システムの客観的な検証・追求がなされないことにあります。

換気技術や住宅性能は日々進歩しているにもかかわらず、性能比較の対象が10年前のシステムだったり、現在の製品と10年前の古い製品との区別がつかない評価だったり、そもそも正しい設置方法でないシステムを評価していたり。評価においてはモーターの消費電力や、消費電力や風量に影響を与えないダクトの太さも非常に重要な要素です。

機能に対する評価があいまいなため、結果としてユーザーやサブユーザーの建築会社は、安価な商品を選ぶ方向に進む面があります。また、日本の市場の多くを占める温暖地に適している全熱式を、何の検討もなく、寒冷地に導入してしまっています。ヨーロッパの寒冷地・北欧では、顕熱式に空気センサーを組み合わせるのがトレンドとなっています。

日本の住宅はガラパゴスといわれていますが、寒冷地の住宅も換気システムに関しては同様といわざるを得ません。寒冷地といっても0℃から-30℃地域まであり、そして住宅性能も様々。かつ国内では市場が小さい寒冷地ですから、国内メーカーの開発はあまり寒冷地を意識していません。この結果、技術立国の日本ですが、換気については国内の技術と経験のみで寒冷地の問題を解決するのは、膨大な時間と費用がかかるばかりか、世界の技術の進歩に追い付けないのです。

換気システムの選定は

・住宅の気密性能

・外気温度(地域)

・冷暖房システム

・断熱性能

の条件によって理想とされるシステムが絞られてきます。

ゼロエネルギーが推進され、エネルギー消費削減を含めて考えなければならない今日においては、比較的寒冷な欧米で磨かれてきた技術や経験を活用することをお勧めします。